公众号:谢智慧

还没踏上巴厘岛前,我脑海中的画面,是“天堂之门”的合掌姿,是庙宇绵延不绝,是湛蓝的海水与浓密的丛林,是一张张出片的网美照,是年轻时该去一趟的地方。于是我去了,正好遇上了加隆安节的第二天,也是全岛的公共假期。加隆安节,是巴厘岛祭拜祖先、庆祝正义战胜邪恶的节日。印尼虽为穆斯林为主的国家,但在巴厘岛上,居民大多信奉印度教,在此基础上逐渐形成了自己独有的宗教特色,所以又称巴厘印度教。

节日期间,每家每户会在门口插上一支高高弯弯的彭戈尔(Penjor)——用椰叶、竹子和稻草制成的装饰物,顶端垂着细碎装饰,迎风轻晃,让整条街像临时搭起的拱门,既优雅又神圣。不论是家家户户、路边小店,还是气派的星级酒店,门口都会摆上一只竹编的小方盒,装着鲜花、米饭、小点心,有时还躺着一块糖。这是“供品”,每天都换新的,供奉给众神与灵体。每尊神像也都穿上黑白格纹的“沙龙”,在树下、庙前、路边,与人共处,彷佛整个岛屿都在低声敬礼。如果家庭过去一年中有喜事,Penjor会更大更特殊。

旅行时最让我着迷的,不是高分餐厅或爆红打卡点,而是文化差异带来的冲击——一种“原来世界也可以这样”的眼界被翻开。巴厘岛还有一个特别的节日,叫“安宁日”或“静默日”(Nyepi)。是新年第一天,却不像热闹喧腾的跨年,而是全岛封闭、机场停飞、电灯熄灭、店铺关门,连说话、出门都尽量避免。这是属于冥想与清净的一天,大自然、人类、万物都被邀请沉默,好像集体按下一个“暂停键”。我没有遇上那个日子,但光听,就觉得不可思议。在人人机不离手的时代,真的可以不联网、不开灯、不做任何事情吗?

我跟当地人聊天,知道他们的薪水并不高。岛上物价却不低,一支iPhone的价钱,是普通人就算两年不吃不喝,也未必买得起的东西。可他们舍得拿出钱来供奉神明,舍得花时间做祭品,舍得把最好的一部分,留给看不见的世界。这种“舍得”,让我很敬佩。也许是信仰的关系,也许是这个岛已经和游客相处多年,岛上的人都有种特别的热情。他们会真心地对你笑和打招呼,像见到熟人一样。我分得出服务员的“职业假笑”与那种发自内心的笑。

我有好几次站在路边迟迟不敢过马路,车来车往,摩托呼啸,心里七上八下。正当我犹豫不前,总会有餐馆请来的“jaga”或观光车司机发现我,一个箭步上前,用身体挡住车流,示意我过马路。第一次觉得,陌生地方也可以这么有多善意。人在异乡,却感觉世界格外温柔。

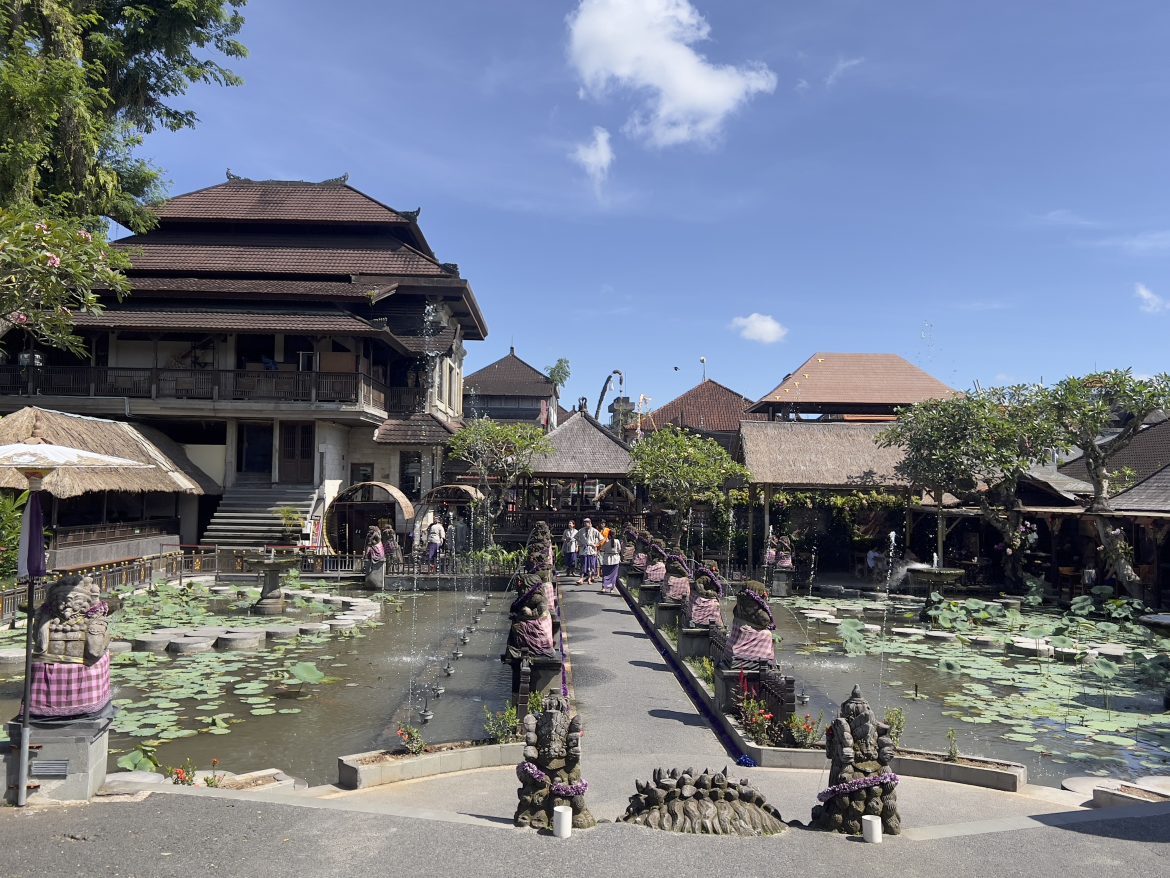

我查了一下,原来巴厘岛人的友善,源自他们的生活哲学“Tri Hita Karana”,强调人与神、人与人、人与自然之间的和谐。这种理念深入他们的日常生活,使得他们对待陌生人也充满善意。此外,巴厘岛的社会结构以“Banjar”(村社)为单位,社区成员之间互助合作,培养了强烈的归属感和责任感。这种紧密的社区关系,也让他们对外来者展现出自然的热情和友好,也难怪那么多人爱来巴厘岛。它跟我去过的印尼其他地方不一样,有自己独立的一套文化体系。这里有自己的语言、自己的仪式、自己的节奏。我喜欢这里的服务业,喜欢佩尼达岛的蓝天碧海,喜欢按摩师用极轻极慢的力道,揉去一天的疲惫。喜欢每一间寺庙都有自己的气质,有的庄严、有的宁静、有的神秘。

当然,也有让我叫苦连天的地方,比如天气。比如天气。原以为来自热带国家的我,早已习惯酷热,没想到那里的阳光是另一种等量级。像是走进一座无形的熔炉,连阴影下都能被烫出水泡。旅途中的晒伤成了挥之不去的痛,搽了芦荟也没能即刻缓解。结果当我向当地人抱怨天气毒辣时,他们却说:“现在还不是最热的季节呢。”旱季时的巴厘岛,会让人有“被火烧”的体感。好吧,我发誓再也不抱怨马来西亚的天气了。

人们常说,巴厘岛有一种治愈的能量。以前我不信,现在,我懂了。

岛上的人很常对我说:“Hope you love Bali.”

现在我终于能微笑回答:“Yes, I love Bali.”

欢迎来社媒找我。

FB:谢智慧

IG:xiezhihui0205

小红书:381510317

支持作者

喜欢这个作品?请略表心意。

发布于 2025-05-01

延伸阅读

延伸阅读

延伸阅读

延伸阅读