公众号:心棲

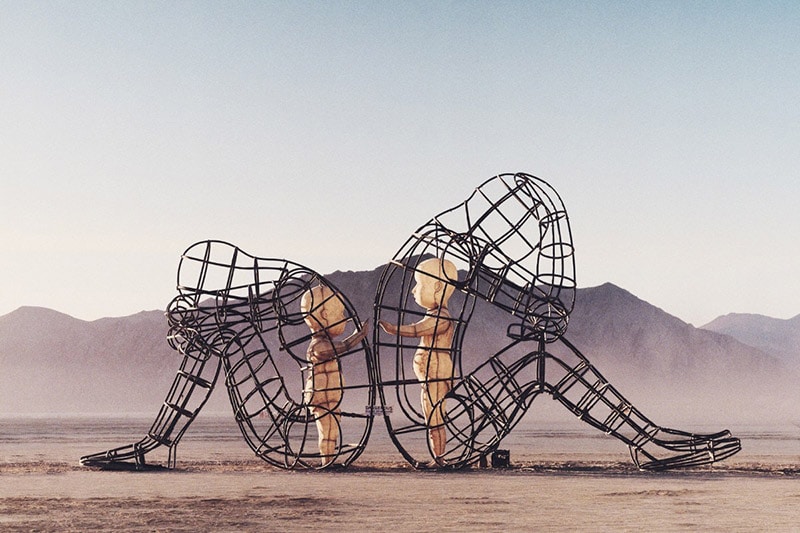

圖片源自於:personalexcellence.co

——一個愛鑽牛角尖又想開的陪伴者,碎念中帶點笑地說

我陪伴過很多人,也聽過很多故事。

只要一遇到內在的痛、空、焦慮感,大腦馬上跳出來說:「啊,這應該是我內在小孩的問題!」

然後熟練地展開流程:自我催眠、冥想淨化、找塔羅問神明、寫信給爸媽、摸自己的頭說我愛你——

工具之豐富,簡直可以自己辦一場靈性博覽會。

我知道這些,我也都做過(甚至可能做得比你還勤奮)。

畢竟我們這種人,不怕痛,只怕沒東西做。痛苦我可以忍,但放空無所事事的時候最可怕,因為那才是情緒真正找上門的時候。

但後來我發現——有時候我們不是在療癒,而是在繞路。

不是因為方法不好,而是因為我們潛意識裡,真的很怕那句話浮上來:

「其實我現在很孤單,真的好像沒有人要。」

「我好努力了,但好像還是不被愛。」

「我是不是,其實不值得?」

這些話太難說出口,太像深夜裡不小心打開前鏡頭的自拍畫面——你知道它很真,但你不想看見。

所以我們乾脆轉身去分析童年:

「你看!我爸當年只顧工作,這就是為什麼我現在談戀愛會黏人!」

(好像合理,但講完還是很想傳訊息給對方問:你在幹嘛。)

但這裡有一個值得我們誠實去想的問題:

為什麼我們總是習慣把當下的不順、不安、不被愛,歸因於內在小孩或原生家庭?

我們這麼做,是不是因為——

當一切都可以歸咎於「還沒修好的過去」,我們就不用承擔「現在要怎麼活」的責任了?

如果你願意,可以試著換個角度來看:

如果你就是那個內在小孩,長大後的自己只要一遇到挫折、失戀、業績不好,就來找你說:「都是因為你還沒療癒好啦~」你會怎麼想?

「蛤?我又怎麼了?你不是說你長大了?那你來活看看啦!」

說不定內在小孩內心的 OS 是:「我都長這麼多年了你還拿我當藉口,我壓力也很大欸。」

也許我們並不是在療癒內在小孩,而是在不自覺地——把活得不夠好的責任,再一次丟回給他。

這些思維,不是療癒,而是卡住了。而且還卡得很有道理,看起來很努力。

但我想說清楚的是:我並不是反對「回看內在小孩與原生家庭」。

事實上,這些探索是非常寶貴的,它們幫助我們了解自己的情緒從哪裡來、為什麼某些關係裡總有固定的反應模式、我們怎麼變成今天的自己。

真正有力量的內在小孩工作,不是為了讓我們一直回頭怪過去,而是幫助我們拿回選擇的自由——我可以知道那些痛從哪裡來,但我不必永遠活在它的影響裡。

只是,當我們太快使用這些概念,或者太快跳進一種「這一定是原生家庭的錯」的解釋時,

我們其實很容易又不自覺地,捲回了舊有的無意識模式裡:

把困難投射出去,把主導權交給過去的版本,把當下的痛包裝成一段可以分析的故事——

但卻從來沒有真正感受它。

所以我想說的是——

內在小孩不是拿來解釋一切的,而是拿來好好對話的。

我們不是要用它來解釋自己為什麼不行、為什麼卡住、為什麼還在原地,

而是要能夠有一天坐下來跟他說:

「嘿,你很辛苦,但現在換我來照顧你了,我們一起來面對這個當下。」

現在很多課程很喜歡談「內在小孩」、「原生家庭」,

這些概念沒有錯,只是我真心覺得——要引導人進入那麼深的內在空間,是一件需要高度敏感與穩定的事。

這不是三天兩夜的工作坊可以輕鬆收拾的,也不是聽完一場演講就能「原諒一切」。

真正的療癒,並不浪漫。它常常安靜、緩慢,而且很黏——

有時候像穿著濕濕的牛仔褲坐在塑膠椅上,你知道要忍一下,乾了就好,但當下就是不舒服。

所以慢慢的,我不再那麼急著回頭去挖「到底是童年哪個創傷造成的」,也不急著修補那個哭泣的內在小孩。

有時候,我只是靜靜地坐著,對自己說——

「我現在真的很難受,而且,我不打算逃。」

不是因為我很勇敢,而是我終於明白,有些感覺,是不需要被解釋的。它只是需要被陪著。

有一段時間,我以為「真正的療癒」是找到原因、釋懷過去、解決情緒。

但後來才懂,原來最療癒的,可能是這種時刻——

什麼都沒有解決,但我沒有丟下自己。

也許這就是所謂的「內在力量」,不是變得無敵堅強,而是當那些熟悉的痛又來敲門時,我願意打開門,說一聲:我還在。

如果你也曾經走過那些「努力修復卻始終不踏實」的階段,

或許你會懂我說的這種感覺——不是急著變好,而是慢慢學會不再逃。

不是找到一個絕對正確的解法,而是擁有一個能接住自己的方式。

然後在某一天,你回頭一看,會發現自己其實已經離那個「老是想逃的地方」遠了一點點,

甚至還能邊走邊笑著說:「唉呀,我當初怎麼會以為只要內在小孩 healed,我就會變人生勝利組啊?」

发布:2025-03-24